いまさら聞けない!? 介護保険制度のキソのキモ2:介護認定されるにはどんな手続きが要るの?

介護保険制度の基礎についてシリーズでご紹介しています。

まず窓口で申請

介護保険のサービスを利用するには、まず要介護(又は要支援)認定(以後は、要介護認定と記述する。)を受ける必要があります。(第1回「介護保険って何?」の介護保険の利用者①②に該当する方で、)介護及び支援が必要だと思われた場合、市区町村の担当窓口で要介護認定の申請を

介護保険のサービスを利用するには、まず要介護(又は要支援)認定(以後は、要介護認定と記述する。)を受ける必要があります。(第1回「介護保険って何?」の介護保険の利用者①②に該当する方で、)介護及び支援が必要だと思われた場合、市区町村の担当窓口で要介護認定の申請を

しなくてはなりません。本人が窓口まで行くことができない場合は、家族または地域包括支援センター、指定居宅介護支援事業者(ケアマネジャーの事業所)等に代行申請してもらうこともできます。

申請に必要な書類は以下のとおりです。

・要介護認定申請書(市区町村の担当窓口にあります)

・1号被保険者(65歳以上の人)

→介護保険の被保険者証

・2号被保険者(40~64歳で特定疾病のために介護が必要な人・コピー可)

→健康保険の被保険者証

・主治医の意見書

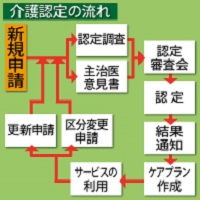

※認定の流れ

1)認定申請:自分または家族が市町村の窓口へ申請。

↓

2)認定調査:訪問面談により実施。

↓

3)一次判定:調査結果からコンピューターによる自動判定。

↓

4)二次判定:「一次判定」の結果と「主治医意見書」をもとに、「介護認定審査会」が総合的に

判断して「二次判定」を行う。

↓

5)認定

↓

6)通知

↓

7)ケアプラン作成

↓

8)サービス利用

※サービスを利用するには有効期間があります。引き続きサービスを利用するには更新申請(再度(1)からの流れ)が必要です。

※サービス利用中でも、心身の状態が変わったときは区分変更申請をすることができます。

★認定調査は面談で行われる

介護認定の申請をしたら、訪問調査員(初回認定については市区町村の職員)の認定調査を受けます。本人の現在の状態を担当職員が本人を中心に聞き取ります。聞き取り調査は、居住環境や家族状況など概況、日常的な動作に関するものなど、厚生労働省が定めた調査項目に沿って行われます。また聞き取りだけでなく、手足を動かしたり立ってみたり…といった動作を実際に行います。

調査の日程は希望することができ、時間帯なども考慮してもらえます。家族の同席も可能ですので、必要であれば、家族の方が同席できる日時を調整することもできます。

★主治医意見書の提出

要介護認定には、主治医意見書というものが必要ですが、市町村によっては、本人・家族が主治医に依頼する場合と、申請した市区町村の窓口から、直接主治医の方へ手配される場合があります。あらかじめ確認しておくと良いでしょう。要介護認定の申請時に主治医が決まっていない

場合などは、最寄りの病院などの一覧から本人で主治医を選ぶことになっています。(主治医を新しく決めた場合には、受診する必要があります)意見書の内容としては、持病の現在の状態説明や、介護が必要な状態であるかどうかなどについての主治医の意見などが盛り込まれます。特定疾病に該当するかどうかも記入されています。

★一次判定はコンピューター判定

要介護認定には2回の判定作業があります。その一回目の判定はコンピューターによる自動判定となっています。訪問調査によって記入された調査票をもとにコンピューターが全国共通のシステムを用いて判定します。

★二次判定は介護認定審査会が判定

コンピュータによって判定された一次判定の結果が介護認定審査会に送られ、二次判定が行われます。二次判定は保健・医療・福祉に関する5人程度の専門家によって行われます。この審査会で必要とされるのが、主治医意見書と訪問調査の時に調査員が手書きした特記事項です。これらを各専門家がそれぞれの専門性において、介護が必要な状態か、その状態はどれほどのレベルなのかコンピューターが判定した一次判定結果が適切か否かという事について話し合います。その結果、介護認定審査会の判定として二次判定がなされます。

★介護認定結果の通知

介護認定審査会による最終的な二次判定の結果をもとに市区町村が認定し、本人のもとへ通知されます。申請書を提出してから原則として30日以内に認定が行われます。

次回は、「要介護度はどのように決められるの?」をお送りします。