高齢者の高血圧、生活習慣の見直しで健康的な毎日を

年齢を重ねると、血圧が高くなることが気になってくる方も多いのではないでしょうか。

厚生労働省の「健康づくりサポートネット」によると、「過去数十年で大きく減少はしたが、今なお20歳以上の国民のおよそ二人に一人は高血圧」という現状があります。

高血圧は「サイレントキラー」とも呼ばれ、自覚症状がほとんどないまま進行してしまうため、日頃からの対策が大切になります。しかし、難しく考える必要はありません。毎日の生活の中でちょっとした工夫を続けることで、血圧上昇の予防が期待できます。

このコラムでは、高齢者の方やそのご家族が無理なく実践できる高血圧対策について、信頼できる情報をもとにご紹介します。

なぜ高齢になると血圧が高くなりやすいのか

年齢を重ねることで、私たちの血管には次のような変化が生じます。

- 動脈の壁が硬くなり、弾力性が失われる

- 血管の壁が厚くなることで血液の流れに抵抗が生まれる

- 血管の収縮・拡張機能が低下する

これらの変化により、心臓はより強い力で血液を送り出すことが必要となり、結果として血圧が上昇しやすくなります。

高血圧が体に与える影響とは

では、血圧が上昇し、もし高血圧になるとどのような影響が考えられるのでしょうか。

高血圧による病気のリスク

高血圧が進んで動脈硬化になると、心臓では狭心症や心筋梗塞、心不全など、また脳では、脳梗塞、脳出血などの脳血管障害(脳卒中)や認知症になりやすくなります

動脈硬化の進行により、以下のような病気のリスクが高まる可能性があります。

- 心筋梗塞

- 脳梗塞

- 脳出血

- 心不全

- 認知症

高血圧は、喫煙と並んで、日本人の生活習慣病死亡に最も大きく影響する要因です。もし高血圧が完全に予防できれば、年間10万人以上の人が死亡せずにすむと推計されています

この統計からも、高血圧がいかに健康に大きな影響を与える要因であるかがわかります。過度に不安に思う必要はありませんが、高血圧が進み動脈硬化になったときのリスクについて正しく理解しておくことは大切です。

血管への継続的な負担

血圧が高い状態が続くと、血管は常に強い圧力を受け続けることになります。すると血管の壁は厚くなり、血管内腔が狭くなって、さらに血圧が上がるという悪循環が生まれます。

高血圧「早期発見・早期管理」の大切さ

健診で行う心電図や眼底検査では、高血圧による長期の影響がわかることがありますので、これらの検査を受けることも有用です

定期的な健診を受けることで、血圧の変化や、高血圧が体に与えている影響を早期に発見できます。早めの対策により、深刻な合併症の予防が期待できるのです。

高血圧のみならず、健康維持のためにも、きちんと健康診断を受け、自分の体の状態を把握するようにしましょう。

では、毎日の食事でできる具体的な工夫について見ていきましょう。

高血圧が気になる方へおすすめの食生活の工夫

食生活の改善は、高血圧対策の中でも特に効果が期待できる取り組みです。

高血圧では減塩が重要なポイント

日本人の高血圧の最大の原因は、食塩のとりすぎです

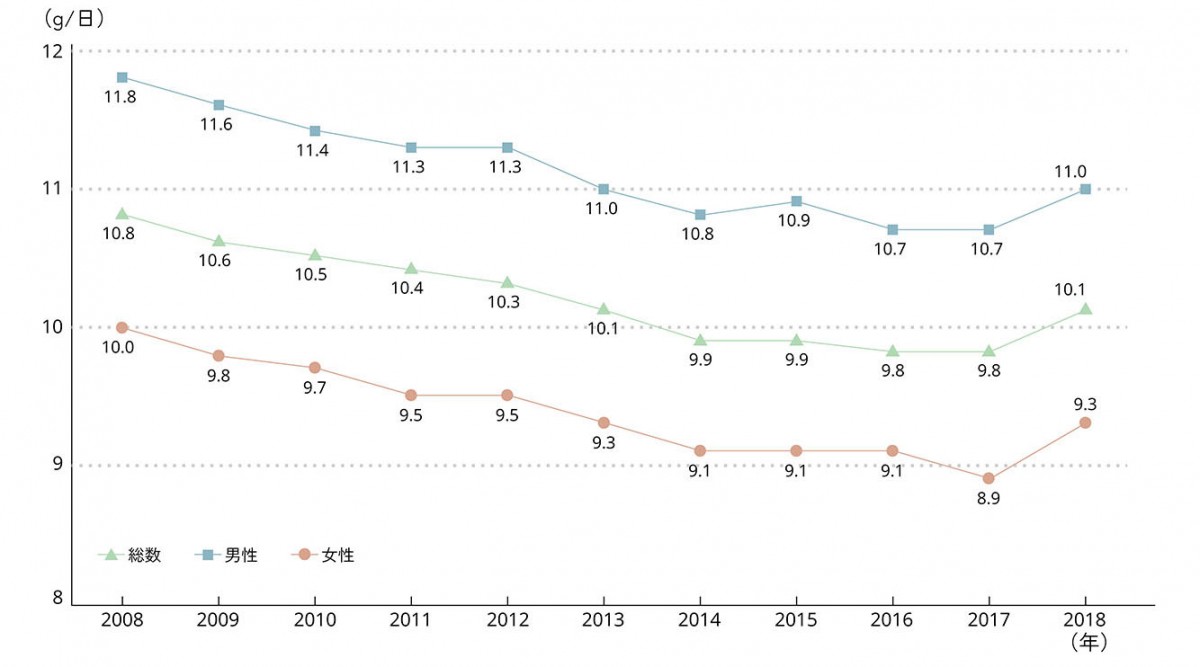

健康な日本人の成人男女が当面目標とすべき1日の食塩摂取量は男性7.5g未満、女性は6.5g未満とされていますが、最近の調査結果によるといずれも平均2g程度(濃口しょう油に換算すると小さじ2杯強に相当)上回っている状況です

つまり、多くの方が目標値よりも2g程度多く塩分を摂取している現状があります。

減塩は少し意識するだけで取り組みやすい「高血圧対策・予防」方法のひとつです。次では高齢者や介護をされている方々にも取り入れやすい減塩食のコツをご紹介します。

高齢者・介護で実践しやすい減塩のコツ

毎日の食事で無理なく減塩するための具体的な方法をご紹介します。

調味料の使い方を変える

- かけしょうゆから「つけしょうゆ」に変更

- 具沢山の味噌汁にする(同じ味付けでも減塩できる)

- 漬物は自家製浅漬けにして少量に

- 麺類の汁は残す習慣をつける

ラーメンなど麺類の汁を全部飲んでしまうと、それだけで6g近い食塩をとってしまいます

これは1日の目標摂取量にほぼ匹敵する量です。麺類を食べる際は、汁を控えめにするだけで大幅な減塩効果が期待できます。

おいしく減塩するアイディア

減塩と聞くと「薄味でおいしくなさそう」と思われる方もいるかもしれません。でも、ちょっとした工夫で、塩分を控えてもおいしい食事を楽しむことができます。

- レモンやゆずなどの酸味を活用

- こしょうや七味などの香辛料を使用

- しょうがやねぎなどの香味野菜で風味をプラス

添えられたレモンの彩り、七味をふりかけたときの香りなど、五感を刺激し、「おいしそう!」と感じられる工夫を取り入れてみてくださいね。

カリウムを含む食材の積極的活用

野菜や果物には血圧を下げる働きのあるカリウムという栄養素が多く含まれています。積極的に食べるよう心がけましょう

野菜や果物は、減塩だけでなく血圧を下げる効果も期待できる優秀な食材です。

野菜の摂取目標

- 毎食1皿以上の野菜料理

- 1日当たり小鉢で5〜6杯を目標

- 加熱すると量を多く摂取しやすい

山盛りのサラダを見ると「野菜ばかり」と感じて食欲がわかない方もいるでしょう。さらに、大量のドレッシングをかけてしまうと、塩分摂取量が増えて減塩の意味がなくなってしまいます。

そこでおすすめなのが、野菜を茹でたり蒸したりする方法です。加熱すると野菜のかさが減るため、生野菜より多くの量を無理なく食べられます。だし汁で薄めたお酢をかけたり、かぼすなどの柑橘類を絞ったりすることで、塩分を抑えながらもおいしくいただけます。

果物の適量

果物は1日当たりバナナ1本とオレンジ1個程度を目安に食べましょう

この目安量を参考に、季節の果物を楽しみながら取り入れてみてください。

※腎臓の機能に不安がある方は、カリウムの摂取量に制限が必要になることがあります。野菜や果物を積極的に摂る前に、かかりつけの医師にご相談ください。また、体重管理や血糖値のコントロールが必要な方は、果物の摂りすぎに注意し、適量を心がけましょう。

カルシウム摂取のコツ

カルシウムにも血圧を安定させる効果があります。カルシウムは、牛乳や乳製品から摂取すると、より吸収率が高いことが知られています

牛乳やヨーグルト、チーズなどの乳製品を上手に取り入れることで、効率よくカルシウムを摂取できます。高齢になると骨の健康維持も大切なので、適切に乳製品も取り入れていきたいですね。

運動面と生活習慣で心がけたいこと〜無理なく続けられる取り組み〜

食事だけでなく運動や生活習慣の改善も、高血圧対策における重要な要素です。

厚生労働省「健康づくりのための身体活動・運動ガイド2023」推奨シート:高齢者版によると、一定の身体活動を行っている高齢者は、身体活動をほとんど行わない高齢者と比べて、総死亡・血管疾患死亡のリスクが30%程度低下するとしています。

適度な運動が健康長寿にとっていかに重要かがわかりますね。

高齢者の方でも無理なく続けられる運動方法をご紹介します。ご本人に合ったもの、好むものを上手に組み合わせてください。

室内でできる軽い体操やストレッチ

- ラジオ体操

- 椅子に座ったままできる足首の運動

- 肩回しなどの上半身のストレッチ

- テレビを見ながらできる軽い体操

散歩やウォーキング

- 毎日40分程度の身体活動

- 1日6,000歩を目標とした散歩

- 買い物や外出時の歩行を意識的に増やす

いずれも無理のない範囲で、必要に応じて医師やケアマネジャーに相談し、適切な運動や身体活動を行うようにしましょう。

その他の生活習慣のポイント

飲酒量の適正化

過度の飲酒は、高血圧の原因となることがわかっています。飲酒習慣を有する方の許容飲酒量は1日当たり日本酒1合程度と考えられ、週1日以上の休肝日は設けるようにしましょう

お酒を楽しむ方は、この目安を参考に適量を守り、週に1日以上は休肝日を設けることが大切です。

十分な睡眠と休息の確保

高血圧の原因となる生活・環境要因には、運動不足、睡眠不足、過重労働、過剰飲酒、寒冷、ストレスなどがあります

質の良い睡眠を確保し、ストレスの軽減を心がけることは、血圧管理だけでなく心身の健康全般にとって欠かせない要素です。十分な休息は、健やかな毎日を送るための基本中の基本と言えるでしょう。

血圧測定の習慣化

家庭用血圧計を購入し、自宅で毎日測ることも、高血圧予防の観点から重要です

毎日決まった時間に血圧を測定し、記録することで、血圧の変化を把握できます。これらの取り組みを組み合わせることで、より効果的な高血圧対策が期待できます。

高齢期の血圧管理は毎日の積み重ねから

高血圧対策は、毎日の生活の中で、少しずつでも改善を積み重ねることが大切です。完璧をめざすのではなく、できることから始めることが何より重要です。

高血圧対策は、身近な人と一緒に行うことでより効果的になります。ご家族がいらっしゃる方は家族と、ひとり暮らしの方は近所の方やお友達、地域のサークルなどを通じて、健康づくりの仲間を見つけてみてください。一緒に散歩をしたり、減塩レシピを教え合ったりすることで、健康的な生活習慣が自然と身につきます。

家庭での血圧測定を習慣にし、記録をつけることで、生活習慣の改善効果を実感できるでしょう。また、定期的な健診を受け、気になることがあれば医師に相談することも大切です。

高齢期の血圧管理は、決して難しいものではありません。毎日の小さな工夫の積み重ねが、健やかな毎日につながります。無理をせず、長く続けられる健康習慣を身につけていきましょう。