福祉用具を適切に利用しよう!2:福祉用具を検討するタイミング ~車いす・介護用ベッド~

年齢を重ねると誰でも、日常の生活動作が少しずつ難しくなります。

また、予期せぬ事故や疾病などで急に介護が必要になることも。

自分でできることを減らさないこと。

今できていることを、維持し続けること。

これは、介護生活においては重要なポイントです。

福祉用具は、「身体の状態に合わせて必要なものを選ぶ」のが基本的な考え方です。

今回は「車いす」「介護用ベッド」の種類や選び方についてご紹介します。

車いす

歩く力が衰えた方や身体機能の低下により歩行が困難になった方にとって、車いすは安全な移動のために重要な役割を果たすものです。

車いすは大きく分けると、

利用者自身が手でこいで利用する「自走式」

介助者が後ろから押して利用する「介助式」

に分かれます。

「自走式」車いすは、ご自身が手でこいでの移動はもちろん、介助者が後ろから押しても移動できるタイプです。

日常生活で主に自走で車いすを利用する方だけでなく、車輪が「介助式」より大きいため、介助者にとっても少ない力で押すことができ、段差も乗り越えやすくなります。

「介助式」車いすは、自力ではこぐことができないタイプです。

「自走式」に比べ後輪タイヤが小さいので小回りが効き、軽量で持ち運びがしやすく折りたためばコンパクトに収納できるという特徴があります。

また、「自走式」「介助式」どちらのタイプにも、モジュール型、リクライニング型やチルト型など様々な種類の車いすがあります。

モジュール型・・・ひじ掛けを跳ねあげることもフットレストを外すこともでき、背もたれや座面の調整も身体に合わせて行えるタイプ

利用者の身体状態に合わせ、車いすを構成する各部分の変更や調整ができます。

ベッドや椅子から横移動で乗り移ることができるので、足腰が弱っていて立ち上がりが困難な方などに適しています。

リクライニング型・ティルト型・・・リクライニング型は背もたれが倒れるタイプ、ティルト型は背もたれと座面の角度が変わるタイプ

リクライニング型は背もたれの角度を自由に調整できるのでゆっくりくつろげ、ティルト型は太ももにかかる体重の負担を背中や腰へ分散させることができます。

リクライニングのみ、ティルトのみ、リクライニングとティルトの両方の機能があるものから選択可能で、障害などにより姿勢の変換が必要な方やバランス機能が低下している方に適しています。

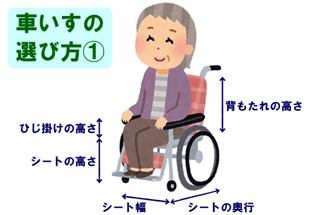

車いすを選定するときは、以下の2点を考慮します。

①利用者の体格や身体の状態に適しているか。

背もたれの高さや座幅、肘掛けの高さなどがきちんと見合っているか。

自身で操作ができるか。体力はあるかないか。

②利用する環境や時間に適しているか。

自走する体力があり外出する機会が多いか。

ほとんどベッドに寝たきりなどで車いすを利用するのはごく短時間なのか。

介護用ベッド

介護用ベッドは、利用者がベッドから起き上がったり立ち上がったりするときの動作を補助してくれるものです。

介護用ベッドを使うと、自力で体を起こしたり体の向きを変えたりすることが難しい方でも、ベッドから降りたり、車椅子へ移動したりがしやすくなります。

寝たきりの方には、背中や膝を押し上げてくれる機能のおかげで、体を動かせなくても血流を良くしたり、ずっと同じ姿勢になってしまうのを防げます。

また、ベッドの高さや角度を変えることで介助がしやすくなり、無理な体勢での介護をしなくても良いため、介助者の負担が軽減されるというメリットもあります。

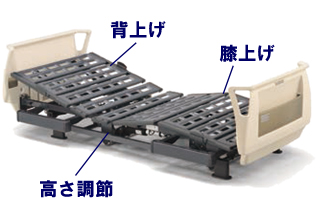

介護ベッドには主に、「背上げ機能」「高さ調節機能」「膝上げ機能」という3つの機能があります。

これらの機能のうち1つだけ(背上げもしくは高さ調節)が可能な1モーターベッドから、3つの機能に加えて左右の肩の部分を傾けて寝返りの補助ができる4モーターベッドまで、利用者の身体の状態に合わせて選ぶことができます。

・背上げ機能

利用者がベッドの上で体を起こしたいときに、ベッドの背もたれを好きな高さまで上げられる機能です。

ベッドからの移動がスムーズになったり、座った姿勢での食事が可能になったりします。

・高さ調節機能

ベッド自体の高さを変えられる機能です。ベッドから降りるときに立ち上がりやすい高さにも、介護しやすい高さにもボタン一つで調整が可能です。

・膝上げ機能

ベッドの膝の部分を持ち上げる機能です。ベッドの背を起こした状態で座っているとき、体が足側へとずり落ちてきてしまうのを防ぎます。

また、ベッドに横たわったまま長時間同じ姿勢でいると血流が悪くなりがちですが、膝上げと背上げを交互に行うことで圧迫感を軽減し、足のむくみを防ぐことができます。

また、介護用ベッドにはマットレス、サイドレールや手すりなどの付属品があります。

特にマットレスは介護ベッド専用のものが多種多様に用意されており、「寝心地」「床ずれ予防」「立ち上がりやすさ」の3つの性能のうちどれを優先するか、利用者がどのくらい自分で動けるかを基準に選びます。

寝たきりや自力で起き上がることができない方の場合は、床ずれには特に注意が必要です。

・ 元気な方や、支えがあれば自立できる方

まだ元気な方や、手すりや柵など何かにつかまれば自分で立ち上がったり寝返りが打てるという方は、「動きやすさ」と「適度な硬さ」のバランスがとれるマットレスを選びます。

柔らかすぎると身体が沈んでかえって動きにくくなることがありますが、1人で不自由なく動ける場合は、寝心地を優先して柔らかいマットレスを選ぶ方もおられます。

・移乗に介助が必要な方

移乗に介助が必要な方の場合はベッド周辺での生活が中心になります。横になっている時間が長いと、姿勢を支える上半身の筋力が弱ってしまうだけでなく、床ずれを起こしやすくなるため、できるかぎり身体を起こしていることが望ましいです。

「適度な硬さ」と「マットの縁がしっかりしていること」を重視すると、ベッドの端に腰を掛けた状態(端座位)を安定させることができます。

・寝たきり、あるいはほとんど身体が起こせない方

寝たきりか自力で起き上がることができない方の場合はベッドでの生活が中心となります。ベッド上で過ごす時間が長くなるため、「体圧分散タイプ」や「エアーマット」など、床ずれを予防または軽減することを目的にしたマットレスを選びます。

起き上がろうとした時や立ち上がろうとした時に「しんどいなあ」「何かつかまるものがあると楽なのになあ」といったつらさや不安を感じたりする場合には、介護用ベッドの活用を検討してみてもよい時期かもしれません。

要介護2以上の介護認定をお持ちの方は、「車いす」「介護用ベッド」の介護保険レンタルが可能です。

詳しくは担当ケアマネージャーなどにご相談ください。