【わかりやすく解説】2025年4月の高齢者雇用安定法改正で何が変わった?

2025年4月1日から、高年齢者雇用安定法の経過措置が終了し、企業には「希望者全員が65歳まで働ける環境づくり」が完全に義務化されました。この記事では、法改正の内容と、あなたの今後の働き方にどう影響するのかを、わかりやすく解説します。

2025年高年齢者雇用安定法改正について「何が変わった?」

経過措置の終了で「希望者全員が65歳まで働ける」時代に

2025年4月1日から、高年齢者雇用安定法の経過措置が終了しました。これにより、企業には「希望者全員が65歳まで働ける環境」を整えることが完全に義務化されています。

ここで重要なのは、『「定年を65歳に引き上げること」が義務化されたわけではない』という点です。「定年65歳義務化」と誤解されている方も多いようですが、実際には企業に3つの選択肢が与えられており、そのいずれかを選ぶことで義務を果たせる仕組みになっています。

企業が選べる3つの選択肢

企業は、以下の3つの方法から、自社に合った方法を選択できます。

- 定年制の廃止

- 65歳までの定年の引き上げ

- 希望者全員を対象とした65歳までの継続雇用制度(再雇用制度・勤務延長制度)の導入

どの方法を選ぶかは企業の自由ですが、結果として「希望する方は誰でも65歳まで働ける」という環境が整ったことになります。すでに60歳定年で再雇用制度を導入している企業も多いですが、2025年4月以降は希望者全員がその制度を利用できるようになりました。

どのような影響があるのか

良い点

60歳で定年を迎えた後も、希望すれば65歳まで働き続けることができる道が確実に開かれました。年金の受給開始年齢まで収入を得続けられることは、老後の生活設計において大きな安心材料となるでしょう。

注意が必要な点

継続雇用制度(再雇用)の場合、必ずしも定年前と同じ条件で働けるとは限りません。企業は労働条件や賃金を見直すことができるため、業務内容や給与が変わる可能性があります。また、「希望者全員」が対象とはいえ、心身の健康状態や勤務状況によっては、継続雇用されないケースもあります。

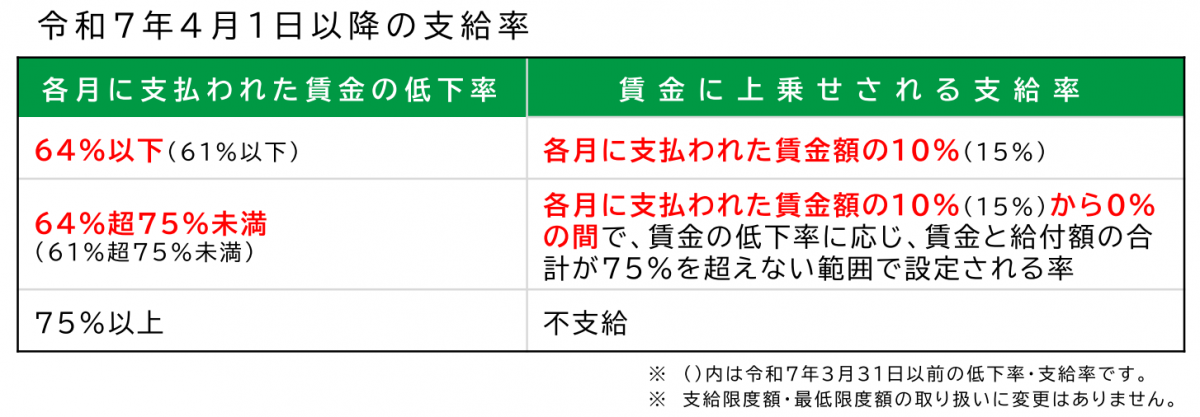

高年齢雇用継続給付の支給率も変更に

2025年4月1日以降に60歳になる方については、高年齢雇用継続給付(60歳以降に賃金が下がった場合に支給される給付金)の支給率が15%から10%に縮小されました。

この給付は、60歳到達時点と比べて賃金が75%未満に低下した場合に支給されるものです。

2025年3月31日までに60歳を迎えた方は従来通り15%の支給率が適用されますが、4月1日以降に60歳になった方は10%の支給率となっています。

将来的にはこの制度自体が廃止される方向性も示されており、60歳以降の収入について、より計画的に考えていく必要があります。

65歳まで働くための3つの選択肢と注意点

企業が選択する3つの雇用確保措置とは

企業が65歳までの雇用確保のために選べる3つの措置について、それぞれ詳しく見ていきましょう。

- 定年制の廃止

定年という年齢制限そのものをなくす方法です。定年制の廃止制度を導入している企業では、年齢に関係なく、働き続けることができます。ただし、この制度を導入している企業はまだ少数です。 - 65歳までの定年引き上(定年延長)

現在60歳の定年を65歳まで引き上げる方法です。この場合、65歳まで正社員として働き続けることができ、定年前と同じ雇用形態が継続されます。 - 希望者全員を対象とした継続雇用制度の導入

60歳で一度定年を迎え、その後再雇用または勤務延長という形で65歳まで働く制度です。現在、多くの企業がこの方法を選択しています。

継続雇用制度のメリットとデメリット

継続雇用制度(再雇用・勤務延長)には、次のようなメリットとデメリットがあります。

メリット

- 希望すれば65歳まで働き続けられる

- 慣れた職場で経験を活かせる

- 収入を確保しながら年金受給開始まで生活できる

- 短時間勤務など、柔軟な働き方を選べる場合もある

デメリット

- 給与や待遇が定年前より下がることが多い

- 業務内容が変わる可能性がある

- 有期契約(1年更新など)になることが多い

定年延長との違い

定年延長と継続雇用制度は、似ているようで大きな違いがあります。

定年延長の場合、65歳まで正社員としての雇用が継続され、雇用形態に変更はありません。一方、継続雇用制度では、60歳で一度雇用関係が終了し、新たな労働条件で再雇用されるため、給与や待遇が見直されることが一般的です。

知っておきたい注意点

「希望者全員」の意味について

「希望者全員を65歳まで雇用する義務」とはいえ、全ての方が無条件で継続雇用されるわけではありません。次のような場合は、継続雇用されないことがあります。

- 心身の健康状態により業務遂行が難しいと判断された場合

- 勤務状況が著しく不良で、職責を果たせないと認められる場合

- 就業規則に定める解雇事由や退職事由に該当する場合

労働条件や賃金の変更について

継続雇用制度では、企業は労働条件や賃金を見直すことができます。定年前と同じ条件で働けると期待していると、再雇用時にギャップを感じることがあるかもしれません。

具体的には、次のような変更が起こり得ます。

- フルタイムから短時間勤務への変更

- 管理職から一般職への変更

- 専門職から補助的業務への配置転換

- 年収が定年前の50〜70%程度になるケース

これらの変更は、企業と労働者の間で話し合いながら決められるべきものです。再雇用の条件については、定年前にしっかりと確認しておくことが大切です。

高年齢雇用継続給付の縮小「収入への影響は?」

支給率が15%から10%へ

2025年4月1日から、高年齢雇用継続給付の支給率が変更されました。この給付は、60歳以降に働き続ける方の収入を支える重要な制度です。

高年齢雇用継続給付とは、60歳到達時点と比べて賃金が75%未満に低下した状態で働き続ける60歳以上65歳未満の方に支給される給付金です。これまでは賃金の最大15%が支給されていましたが、2025年4月1日以降に60歳になる方からは、最大10%に縮小されました。

いつ60歳になるかで支給率が変わる

支給率は、いつ60歳の誕生日を迎えるかによって決まります。

- 2025年3月31日以前に60歳到達:従来通り最大15%の支給率

- 2025年4月1日以降に60歳到達:新しい支給率の最大10%

たとえば、2025年3月に60歳の誕生日を迎えた方は15%の支給率が適用されますが、4月に60歳になった方は10%の支給率となります。わずか1か月の違いで支給額に差が出ることになります。

具体的な給付金額の計算例

給付金の額は、60歳到達時点の賃金と60歳以降の賃金の比率によって決まります。わかりやすく具体例で見てみましょう。

【例1】月収が大きく下がったケース(2025年4月以降に60歳到達)

60歳到達時の月収:30万円

60歳以降の月収:18万円(60歳時の約60%に低下)

この場合、賃金が75%未満に低下しているため、給付金の対象となります。新しい支給率10%が適用され、18万円の10%にあたる18,000円が毎月支給されます。

【例2】同じケースで2025年3月までに60歳到達の場合

同じ条件でも、2025年3月31日までに60歳を迎えていれば、従来の15%の支給率が適用されます。

この場合、18万円の15%にあたる27,000円が毎月支給されることになります。月に9,000円、年間で108,000円の差が生じることになり、決して小さくない金額です。

【例3】賃金の下がり幅が小さいケース

60歳到達時の月収:30万円

60歳以降の月収:24万円(60歳時の80%を維持)

上記のケースでは、賃金が75%以上を維持しているため、高年齢雇用継続給付の対象とはなりません。給付金は支給されませんが、収入の減少幅は小さいといえます。

将来的には制度廃止の方向性

高年齢雇用継続給付は、将来的には廃止される方向性が示されています。いつ廃止されるかはまだ決まっていませんが、60歳以降の収入について、この給付金に頼りすぎない準備が必要です。

収入減少への準備と対策

60歳以降の収入減少に備えて、今からできる準備があります。

定年前にできること

- 50代のうちから生活費の見直しを始める

- 住宅ローンなどの固定費を定年前に完済する計画を立てる

- 年金の受給見込額を確認し、必要な生活費を把握する

- iDeCoやNISAなどを活用して資産形成を検討する

60歳以降の働き方で工夫できること

- 再雇用の条件を定年前によく確認し、交渉する

- 必要に応じて、より良い条件の職場への転職も検討する

- 副業や兼業が可能か、会社に確認する

- 配偶者と協力し、世帯全体の収入を考える

収入が減少することを前提に、早めに準備を始めることが、安心した老後生活につながります。

人生100年時代 「70歳まで働く」ことができる流れに

70歳までの就業機会確保は「努力義務」

2021年4月から、企業には70歳までの就業機会を確保する「努力義務」が課せられています。65歳までの雇用確保は「義務」ですが、70歳までは「努力義務」という位置づけです。

努力義務とは、法律上の強制力はないものの、企業に対して積極的な取り組みを求めるものです。すぐにすべての企業が対応するわけではありませんが、今後は70歳まで働ける環境が整っていくことが期待されています。

70歳までの5つの選択肢

企業が70歳までの就業機会を確保する方法として、次の5つの選択肢が用意されています。

雇用による措置(従業員として働く形)

- 70歳までの定年引き上げ

- 定年制の廃止

- 70歳までの継続雇用制度(再雇用・勤務延長)の導入

創業支援等措置(雇用によらない働き方)

- 70歳まで継続的に業務委託契約を締結する制度

- 70歳まで継続的に社会貢献事業に従事できる制度

業務委託契約や社会貢献事業での就業は、従業員としての雇用ではなく、個人事業主として働く形になります。この場合、労働基準法などの保護は受けられませんが、より柔軟な働き方が可能になる面もあります。

長く働くために必要な準備

70歳まで、あるいはそれ以上働き続けるためには、健康管理とスキルアップが欠かせません。

健康管理の重要性

年齢を重ねても元気に働き続けるためには、日頃からの健康管理が何より大切です。定期的な健康診断の受診、適度な運動習慣、バランスの取れた食生活、十分な睡眠など、基本的な生活習慣を整えることが、長く働くための土台となります。

特に、生活習慣病の予防や体力の維持は重要です。会社の健康診断だけでなく、必要に応じて人間ドックを受けるなど、積極的に健康管理に取り組みましょう。

スキルアップとキャリア開発

技術や知識は日々更新されています。これまでの経験に頼るだけでなく、新しいスキルを学び続ける姿勢が大切です。

- デジタルツールの活用スキルを身につける

- 資格取得や専門知識の習得に挑戦する

- 社内外の研修や講習に積極的に参加する

- 若手社員との交流を通じて新しい視点を取り入れる

これらの取り組みが、長く働き続けるための強みになります。

まとめ

2025年4月の高年齢者雇用安定法の改正により、「希望すれば65歳まで働ける環境」が整いました。重要なのは、「定年65歳義務化」ではなく、企業が3つの方法から選択し、結果として希望者全員が65歳まで働けるようになったという点です。

また、2025年4月以降に60歳になった方は、高年齢雇用継続給付の支給率が10%に縮小されたので、収入減少への備えが大切です。さらに70歳までの就業機会確保も努力義務として始まっており、長く働ける環境が整いつつあります。

今回の法改正は、60歳以降の働き方の選択肢が広がることを意味します。正しい情報を理解し、自分に合った働き方を見つけていきましょう。人生の後半戦を、より豊かで充実したものにするために、この変化を前向きに捉えて新しい一歩を踏み出したいですね。